Vol.03 加藤 義章

研究者から指導者へ、レーザと共に歩んだ半世紀

加藤 義章 Yoshiaki KATO

学校法人 光産業創成大学院大学 学長

一般社団法人 レーザー学会 会長

プロフィール 1965年東京大学工学部物理工学科卒業、1970年同大学院工学研究科応用物理学専攻博士課程修了、工学博士。1983年5月大阪大学レーザー核融合研究センター教授。2007年10月光産業創成大学院大学教授、2009年4月同学長、現在に至る。 大阪大学名誉教授、米国物理学会フェロー、文部科学省「最先端の光の創成を目指したネットワーク研究拠点プログラム」総括プログラムオフィサー(2008年~)。

記事掲載日:2016年7月7日

所属先・肩書その他の情報は当時のものです。

子供の頃、外で遊びまわっていた少年が、発明されたばかりのレーザに出会い、その進化に深く関わるようになっていく。ヒカリスト第3回では、時代の流れと人との出会いが道をつくり、黎明期から現在まで日本のレーザの発展に携わってきた光産業創成大学院大学の加藤義章学長に、半世紀にわたる光、レーザとの関わりを聞いた。

始まりは、量子エレクトロニクスとの出会い

加藤学長はスポーツ少年だった。小学校も中学校も落ち着いて勉強をした記憶がなく、ひたすら外で運動をしていたという。高校で理系を選んだのは「暗記があまり性にあわず、問題を解くのは好きだった」から。レーザに出会ったのは大学4年に進学するときだ。同級生の多くは当時流行りの半導体を卒論の研究テーマとして希望したが、「サッカー部で練習や試合に明け暮れ授業に出なかったので」流行に乗り遅れた。その結果、選んだのが、始まったばかりのレーザの研究だったという。

「量子エレクトロニクスと名付けられた研究テーマでした。初めて聞く言葉で、これは何だろうと思って選んだんですね」と振り返る。時は1963年。人工的につくられる光であるレーザが発明されたのが1960年で、それからまだ3年しか経っていない頃。「研究室の先生からレーザの話を初めて聞いたとき、“なんかすごそうだな”とは思いましたが、レーザが一生の仕事になろうとは少しも思いませんでした。レーザ研究を進めている人はいろいろと素晴らしい可能性を述べておられましたが、一般的には知られていなかったし、私も先見の明はなかったんですね(笑)」

ところが、その後レーザは急速な勢いで研究が進み、学術分野だけでなくビジネスベースでも広まっていく。1960〜70年代のレーザの主たる用途は高精度の計測だ。瞬間的な現象をとらえるパルスレーザや、レーザを使って普通の状態では起こり得ない現象を発生させる非線形光学といった新しいものが次々と現れた。

学部の卒業研究と修士課程で「ルビーレーザ」をテーマに選んだ加藤学長は、博士課程に進むと気体レーザを分析に使う「ラマン分光」という分野で研究を続けることになった。液体に光を当てると、当てた光とは少し波長が異なる光が出てくる。それを分析すると液体の構成がわかるというものだ。ラマン分光の測定はレーザが現れる以前は水銀ランプを光源として使っていた。それがレーザに変わることで、数日間もかかっていた測定が数分でできるようになり、実用化が一気に進んだ。

封鎖された大学で研究を続けた日々

ときは大学紛争のころ。教室の入り口には板が打ち付けられて授業ができなくなり、大学全体が騒然としていた。指導教授は学生の対応に追われて研究室にほとんど顔を出さず、「実質的に自分たちで研究を進めるしかなかったのですが、それはそれでよかった」ようだ。図書館に届く国内外の雑誌を読んだり、研究室に単行本を持ち寄って輪講したりした。「研究室に非常に熱心な先輩がいて、レーザだけでなく、いろいろな関連する分野の英語の本を持ってきてくれました。量子電磁気学、非線形光学、物性物理など広範囲にわたり基礎を身につけることができ、大変有難かったですね」と笑う。

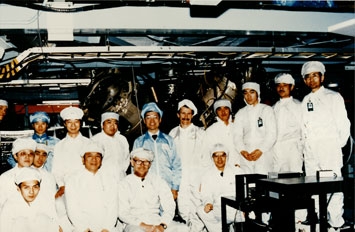

(指導教員の宅間宏教授が前列中央、その左に加藤学長)

加藤学長が博士課程で取り組んだ「ラマン散乱断面積の絶対測定」のテーマは、忍耐を必要とする研究だった。「ラマン散乱による定量分析を確立するため、液体にレーザを当て、出てくる光を分光し、散乱光の強度の絶対値を測定するという研究をしていました。このとき、当てる光が1だとすると、出てくる光の方は10ケタくらい弱いのです。この極めて弱い光の強さを“強度標準”と比較して決めるのですが、その標準となる“黒体放射”を得るために、誤差が大きい市販の標準ランプは使わず、国際標準になっている黒体炉を自分で作るところから始めました」と加藤学長。ラマン散乱を研究している人は多数いたが、分子の “散乱の断面積(分子が入射光を散乱する割合)”が分かっていなかったので、ラマン散乱を定量分析に使おうという人は、まだいなかった。黒体炉は高温の炉なので一定の安定状態にしたら、何週間も使い続ける必要があった。温度を900℃くらいに一定に保つ必要があるので、夜になっても放って帰るわけにもいかず、研究室に寝泊まりして実験する日が長期間続いた。基準値として使われることになる「絶対値」を求めるため、細部にわたる注意が必要であったが、この研究で物理学における研究の基礎を体得することができ、研究成果は多くの人に引用される論文となった。

トロント大学への移籍、タッチの差で逃した一番乗り

1960~1970年代初め、日本は高度経済成長を謳歌し、その華やかさとは裏腹に公害問題が浮上してきていた。水質汚染や大気汚染などの実態を把握するため、レーザによる測定が注目され始めたちょうどその頃、加藤学長も大きな転機に差し掛かっていた。カナダ・トロント大学への転籍。ラマン分光の研究が評価されて、海の向こうからお呼びがかかったのだ。

トロントで取り組んだのは、格子振動を光散乱で測定するブリュアン散乱だったが、「それだけでは面白くないので、自分のアイデアでレーザ分光の分解能を上げる方法を色々と考えました」と加藤学長。その結果思い至ったのは、光散乱ではなく光吸収で高分解能のスペクトルを得ること。「光散乱でも光吸収でも、原子あるいは分子の運動によるドップラー効果が、スペクトル幅を広げる主な要因になっています。このドップラー効果を打ち消す方法として二光子吸収を活用しようと考えたんですね」。

この方法を実現するには、波長を変えられる新型レーザが必要だったのだが、当時の研究室には旧タイプのレーザしかなく、実験はうまい具合に進まなかった。

「そうこうしているうちに、新型レーザを保有するスタンフォード大学がこの方法を実験で示し、先を越されてしまった」。程なくトロント大学でも新型レーザを導入し、スタンフォード大学より一歩遅れたが、この方法により原子の高励起状態(リードベルグ状態)の高分解能スペクトルを得ることに成功した。タッチの差で逃した一番乗り。しかし当時を振り返る加藤学長からは、不思議と負けた悔しさは伺えない。「“同じことを考えている人はこの世に必ず2人は居る”ことを実感しました。しかし、リードベルグ状態はその後この研究室の主要テーマになったので、勤め先のトロント大学の恩に報いることができた」とあくまでも淡々と研究に向き合っている。大切にしているのは研究の成果が世の中にインパクトを与えるかどうか。“勝った、負けた”よりも、科学の領域で期待を超える結果を出せるかどうかに全力を注ぐ加藤学長の美学が垣間見える。

レーザ核融合の取り組み、研究者からプロジェクトマネージャーへの転身

1973年と1978年の2回にわたり日本はオイルショックに見舞われていた。資源を持たない国、日本。そこに登場したのが、海水から無限のエネルギーを取り出せるという夢のエネルギー源「レーザ核融合」のアイデアだ。トロント在住3年目に、レーザ核融合研究で先端を走る大阪大学に行かないかと声がかかり、再びレーザに導かれて新しいキャリアのステージが目の前に開けた。が、躊躇がないわけではなかった。というのも「大阪大学のレーザ核融合研究は非常に大きなエネルギーのレーザを使う研究だったのです。私がそれまでやっていた高分解・精密分光とは正反対の世界。どういう風に取り組めばいいかわからなかった」からだ。が、与えられた新たなミッションに応ずる決断は早かった。

大阪大学ではさらに意外な展開が待っていた。当時、レーザ核融合のための装置として『激光I号』が完成していたが、もっと大きなビームを出すために『激光IV号』を作ろうという話が浮上していた。赴任したばかりの加藤学長に降ってきたのはこの『激光IV号』の開発責任者の仕事である。それまでの研究者の立場から一転プロジェクトマネージャーへ。この大きな立場の変化を前にして再び迷いが生まれた。

「研究者の立場なら、装置を使って自分だけで研究をしていればよかったのです。ところがプロジェクトとなると、予定や段取り、役割などを決める必要があります。それまでマネジメントというか、そういうことをやってこなかったから、どういう風にすればいいのか、という不安がありました」と加藤学長。しかも「プロジェクト運営の経験は、論文になりにくい。オリジナリティを追求する研究者的な考えは捨てなくてはならず、気持ちの切り替えも必要だった」と振り返る。

『激光XII号』のターゲットチャンバー前で。

(後列中央が加藤学長)

レーザ核融合の開発プロジェクトは、研究者・技術者や多くの企業など、多数の人が関わっていた。さまざまな人が関わるプロジェクトをスケジュールと予算を守って効率良く仕切るにはどうすればよいか。そこで加藤学長は当時日本でも広がり始めたプロジェクト管理法を取り入れることにした。開発自体にも新しい要素を加えた。ガラスレーザに使用するガラスに、試作段階にあったリン酸レーザガラスを採用し、米国、フランス等の同規模の大型レーザの2倍を超える出力を得ることに成功し、その後の世界の大型レーザは全てリン酸レーザガラスが使われることとなった。また、核融合ターゲットを均一に照射する「ランダム位相法」を発案し、この方法を導入した『激光XII号』で核融合反応による世界最高の中性子発生に貢献した。合計8年間に3つの大型レーザ核融合装置を開発するプロジェクトを仕切った加藤学長。研究者から離れていく寂しさを感じつつも、新しいアイデアを加えてプロジェクトを進め、レーザ核融合の実現というミッションに全力で挑んでいった。

レーザ技術とその進化を担う人たちを大きく包み込む

現在、加藤学長が務める役目は3つ。1つ目は文部科学省「最先端の光の創成を目指したネットワーク研究拠点プログラム」の総括プログラムオフィサー。関東〜関西にわたるレーザの国内主要研究者がチームになって新たなレーザ研究と人材育成に挑んでいる。2つ目はレーザ学会の会長。40年以上の歴史のあるレーザ学会は参加メンバーの40%が企業で、大学と産業界が連携し、レーザに関する研究と産業の発展に取り組んでいる。3つ目が光産業創成大学院大学の学長。こちらは、光産業で起業や新事業展開を目指す社会人学生を指導する役目だ。3つの役目でレーザをめぐる学術分野から産業分野までを広く俯瞰する立場に立ち、日本のレーザをさらに進化させ、私たちの生活や産業により深く役立てる立場にあるのが現在だ。

中でも浜松ホトニクスと深い関わりのある光産業創成大学院大学の学長としての立場から、光技術の将来を担う人材育成について尋ねると――。

「この大学は起業家を育成するのが目的です。企業の中で新しいことに取り組む場合や、全く新しく起業しようというときには、決まった組織や枠の中で動いているだけでは、突破できないことがあります。そういうときに本学が役に立ちます。既成概念にとらわれない技術開発やビジネス展開を実現まで導く個別指導型(ハンズオン型)の支援の形態は、国内の類似の機関より突出していると思います」。

さらに、近年、日本の技術力に対する評価が下がり、他国の勢いに押されているかに見えるが、光技術は、日本の未来に向けて期待しうる存在と言えるのか――

「科学や技術全体のなかで光が占める割合は一見すると多くないように見えますが、実際は殆どあらゆる分野で活用されており、光科学・技術に関する開発はまだ急速な成長を続けています。光だけで全てを解決することはできませんが、他の方法では困難な課題を解決する上で不可欠なキーテクノロジーとなってきました。このような事例は、これからも益々多くなるでしょう。日本の良さは、先端的な研究・開発、技術の精度や丁寧さ、信頼性です。これを生かして次の時代を担う付加価値の高い技術や概念を生み出し、その産業化をわが国で進めていけば、世界を先導する産業が生まれてくる、そういうチャンスは十分にあると思っています」

●

20才過ぎから半世紀近くレーザに関わり続けている加藤学長にとって、レーザは、例えてみれば“楽しい友達”。関われば関わるほどに、いろいろな表情が生まれ、多様な展開を見せる生涯のパートナーのような存在だ。その時々の流れを乗りこなし、研究者から管理者へ、そして指導者へと関わり方を変えつつも、時々のミッションを自分のものとして全力を注ぎ、ベストを尽くす――そんな秘めた闘志が、穏やかな語り口調の裏側に息づいているようだ。現実を真正面に見つめ、レーザ技術とその進化を担う人たちを大きく包み込む存在、と感じた。